El autor visita a Mariano Esteva Lora, su abuelo preso, y descubre otra forma de clandestinidad.

junio 25, 2012

Quien visita la Cárcel de Boniato y libre, al descampado, mira en torno no puede menos que preguntarse cómo es posible que la miseria humana se haya instalado allí. Una vista aérea retrata el complejo arquitectónico como lo que realmente es: una embarcación de horrores de la que sólo se divisa, a flor de agua, la cubierta; una embarcación náufraga en un mar de verdes, náufraga en un remolino de bellezas naturales que un día, cuando todos los cubanos hacinados en ella la abandonen, la devorará, devolviendo a esa porción de Cuba el carácter paradisíaco que alguna vez tuvo y que aún, rebelde, lucha por asaltar calabozos y puestos de vigilancia, lucha por desaparecerlos.

La proa de la embarcación encaja en el paisaje, se diría que se abre paso a través de él, a través del oleaje de árboles que se alza a su alrededor; a través de las faldas de las lomas que también la rodean, como sitiándola, temerosas de que el horror se expanda; a través de la historia más reciente del país. Se diría que la proa arrumba al futuro. Pero es sólo una ilusión: la intrusa no tiene adónde ir, la vegetación le cierra el paso como un mar justo, y acabará carcomiéndole paredes y barrotes, y deshaciéndole las alambradas hasta que una flor estalle donde un hombre fue torturado, y otro padeció hambre, y otro, enfermo, incomunicación. Hasta que un pájaro se pose y cante donde un hombre perdió su juventud.

Las visitas a la Cárcel de Boniato nunca me infundieron miedo. A los once años debo de haberme creído inmune a la injusticia castrense, portador de un salvoconducto irrecusable: mi edad. El único sobresalto sobrevenía cuando, luego de separarme de mi madre o mi abuela, pasar a la habitación donde me desvestía, ser inspeccionado y regresar al exterior, me preguntaba si volvería a verlas, si no habrían corrido peor suerte que yo por gusanas, epíteto con el que se identificaba y aún se identifica a las personas contrarias al régimen. Pin, pon, fuera, / ¡abajo la gusanera!, gritaban las turbas enardecidas por el odio inculcado a todo el que divergiera de la política oficial.

Allí, a pocos pasos del gran patio yermo que más tarde se abarrotaría de prisioneros, acuclillado y solo junto a la bolsa de yarey húmeda, llena de comestibles deshechos cuyo olor amenazaba con repugnar –el zumo de las frutas, el almíbar de los dulces, el suero del queso filtrando el yarey--, me preguntaba qué sería de mí si mis mayores eran halladas en falta y detenidas, si no encontraba cómo regresar al pueblo, si me veía forzado a pernoctar en alguna estancia de la prisión o a la intemperie. Oraba para que esto no ocurriera: no ocurrió. Más tarde o más temprano mis acompañantes reaparecían algo descompuestas, ajustándose la ropa, con una sonrisa triste pero suficiente para despejar mis temores.

Ya en el patio habilitado con bancos, una sola pared y un tejado estrecho que no atenuaba la sofocación del mediodía, permanecíamos hasta que un timbre horrísono anunciaba la llegada de los prisioneros. La multitud de familiares corría hacia la tela metálica detrás de la cual aquéllos hacían fila y eran contados, mientras los niños gritaban los nombres de sus padres, las mujeres más jóvenes les lanzaban besos, los ancianos se agarraban a alguien para no desplomarse, las ancianas sacudían un pañuelo o se llevaban las dos manos al rostro, incapaces de contener el llanto, y los recién llegados, seguros de que cualquier manifestación de alegría podía irritar a sus carceleros, permanecían tiesos, hasta que una puerta situada a su izquierda se abría y todos, prisioneros y visitantes, se lanzaban hacia ella y fundían en un bullicioso abrazo.

Durante las horas que duraba la visita, mis mayores abordaban asuntos a los que yo prestaba y no prestaba atención: la salud de amigos y parientes, la partida de algunos al extranjero, los abusos sufridos por otros, hechos de relevancia nacional e internacional, anécdotas de la vida en prisión y el contenido de la bolsa de yarey que ahora descansaba junto a su pareja vacía: la bolsa que habíamos traído a la visita anterior y que mi abuelo, religiosamente, nos devolvía. La chiquillería jugaba al sol, las cercas de metal centelleaban, el pavimento ardía, los adultos chachareaban e intercambiaban gestos de cariño, y yo era todo ojos y oídos, sobre todo cuando mi abuelo miraba a su alrededor, hablaba más quedo y daba instrucciones sobre el cargamento que la bolsa devuelta ocultaba.

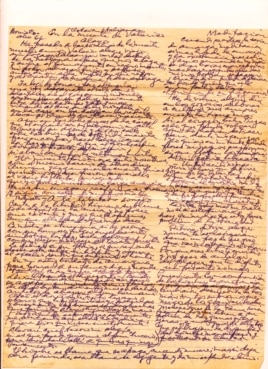

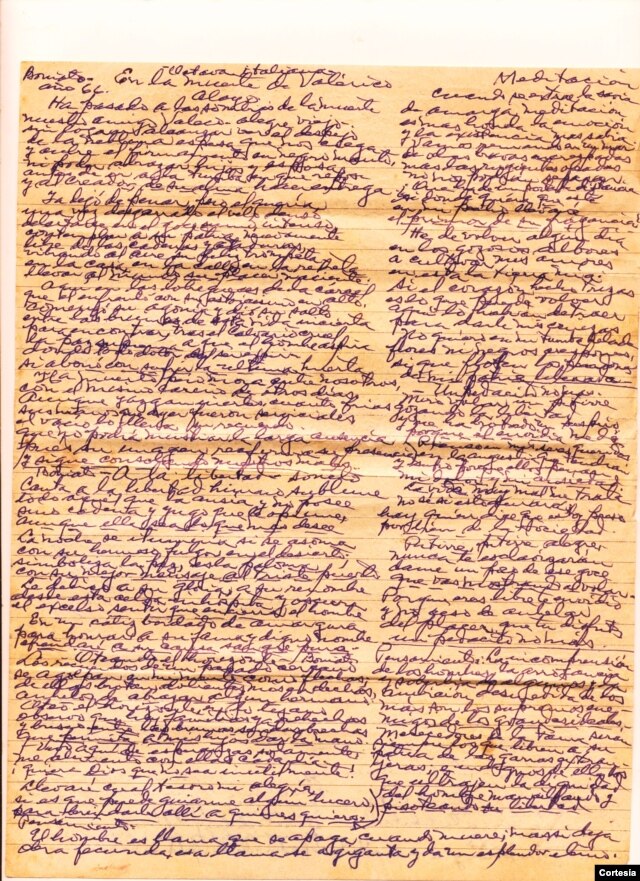

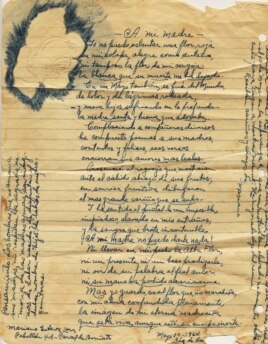

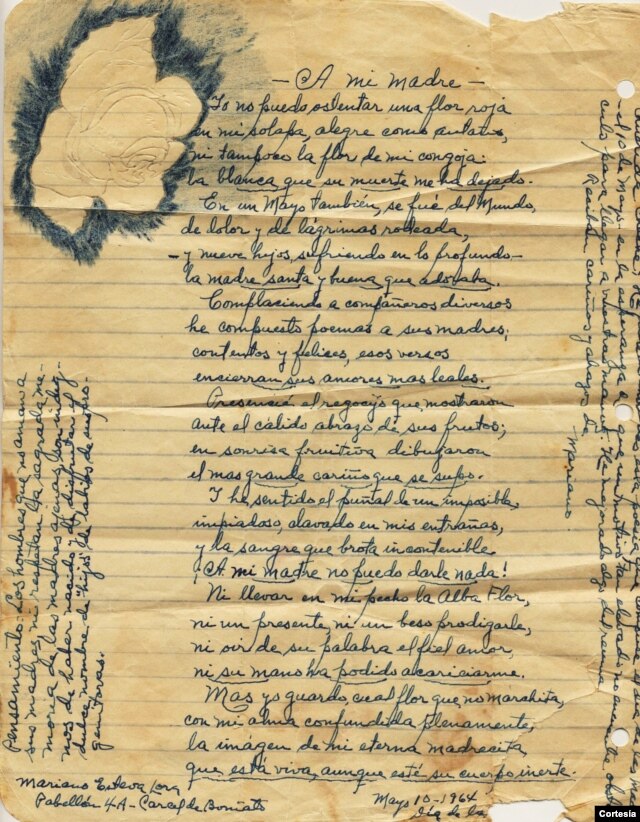

El cargamento eran versos suyos, escritos casi siempre en hojas de papel cebolla plegadas hasta el infinito y metidas, como lombrices, entre el yarey trenzado de las asas. Versos que al llegar a casa se extraían, desdoblaban, leían y guardaban o distribuían en secreto entre quienes los habían inspirado. Versos que tan pronto reseñaban el drama de la vida en presidio como el que sufría el país, o revelaban los sentimientos del autor hacia sus seres queridos. Versos que, de ser descubiertos, nos hubieran metido en un lío. No creo que a mi abuelo lo tentara la poesía, en el sentido más exigente del término: lo tentó el verso como una forma de expansión allí, donde todo era confinamiento, y más que el verso, quizás, el regreso a la clandestinidad, la oportunidad de burlar a sus guardianes.

Entre los primeros versos que memoricé y transcribí de niño están los que mi abuelo dedicó a mi tío Mariano, el más joven de sus hijos, a quien él y mi abuela habían enviado a estudiar al extranjero desde hacía varios años para que no fuera víctima de las represalias del gobierno anterior ni de la perversidad del actual, y a quien mi abuelo no volvió a ver: el sólo hecho de ser hijo suyo constituía, en Cuba, un peligro:

Hijo de un padre que lejos,

por voluntad y prisión,

te guarda en el corazón

con sus recuerdos añejos.

Los fenómenos complejos

que amargan esta existencia

hacen muy larga la ausencia,

muy doloroso el camino,

pero espero que el destino

me hará gozar tu presencia.

Veinticinco años cumpliste

y no te pude besar,

pero voló sobre el mar

y te vio mi mente triste.

Aunque tú no me sentiste,

a ti mi alma abrazada

te dio aliento en la jornada

y te dijo: las estrellas

brillan más y son más bellas

en una noche cerrada.

Cárcel de Boniato, 1965

La proa de la embarcación encaja en el paisaje, se diría que se abre paso a través de él, a través del oleaje de árboles que se alza a su alrededor; a través de las faldas de las lomas que también la rodean, como sitiándola, temerosas de que el horror se expanda; a través de la historia más reciente del país. Se diría que la proa arrumba al futuro. Pero es sólo una ilusión: la intrusa no tiene adónde ir, la vegetación le cierra el paso como un mar justo, y acabará carcomiéndole paredes y barrotes, y deshaciéndole las alambradas hasta que una flor estalle donde un hombre fue torturado, y otro padeció hambre, y otro, enfermo, incomunicación. Hasta que un pájaro se pose y cante donde un hombre perdió su juventud.

Las visitas a la Cárcel de Boniato nunca me infundieron miedo. A los once años debo de haberme creído inmune a la injusticia castrense, portador de un salvoconducto irrecusable: mi edad. El único sobresalto sobrevenía cuando, luego de separarme de mi madre o mi abuela, pasar a la habitación donde me desvestía, ser inspeccionado y regresar al exterior, me preguntaba si volvería a verlas, si no habrían corrido peor suerte que yo por gusanas, epíteto con el que se identificaba y aún se identifica a las personas contrarias al régimen. Pin, pon, fuera, / ¡abajo la gusanera!, gritaban las turbas enardecidas por el odio inculcado a todo el que divergiera de la política oficial.

Allí, a pocos pasos del gran patio yermo que más tarde se abarrotaría de prisioneros, acuclillado y solo junto a la bolsa de yarey húmeda, llena de comestibles deshechos cuyo olor amenazaba con repugnar –el zumo de las frutas, el almíbar de los dulces, el suero del queso filtrando el yarey--, me preguntaba qué sería de mí si mis mayores eran halladas en falta y detenidas, si no encontraba cómo regresar al pueblo, si me veía forzado a pernoctar en alguna estancia de la prisión o a la intemperie. Oraba para que esto no ocurriera: no ocurrió. Más tarde o más temprano mis acompañantes reaparecían algo descompuestas, ajustándose la ropa, con una sonrisa triste pero suficiente para despejar mis temores.

Ya en el patio habilitado con bancos, una sola pared y un tejado estrecho que no atenuaba la sofocación del mediodía, permanecíamos hasta que un timbre horrísono anunciaba la llegada de los prisioneros. La multitud de familiares corría hacia la tela metálica detrás de la cual aquéllos hacían fila y eran contados, mientras los niños gritaban los nombres de sus padres, las mujeres más jóvenes les lanzaban besos, los ancianos se agarraban a alguien para no desplomarse, las ancianas sacudían un pañuelo o se llevaban las dos manos al rostro, incapaces de contener el llanto, y los recién llegados, seguros de que cualquier manifestación de alegría podía irritar a sus carceleros, permanecían tiesos, hasta que una puerta situada a su izquierda se abría y todos, prisioneros y visitantes, se lanzaban hacia ella y fundían en un bullicioso abrazo.

Durante las horas que duraba la visita, mis mayores abordaban asuntos a los que yo prestaba y no prestaba atención: la salud de amigos y parientes, la partida de algunos al extranjero, los abusos sufridos por otros, hechos de relevancia nacional e internacional, anécdotas de la vida en prisión y el contenido de la bolsa de yarey que ahora descansaba junto a su pareja vacía: la bolsa que habíamos traído a la visita anterior y que mi abuelo, religiosamente, nos devolvía. La chiquillería jugaba al sol, las cercas de metal centelleaban, el pavimento ardía, los adultos chachareaban e intercambiaban gestos de cariño, y yo era todo ojos y oídos, sobre todo cuando mi abuelo miraba a su alrededor, hablaba más quedo y daba instrucciones sobre el cargamento que la bolsa devuelta ocultaba.

El cargamento eran versos suyos, escritos casi siempre en hojas de papel cebolla plegadas hasta el infinito y metidas, como lombrices, entre el yarey trenzado de las asas. Versos que al llegar a casa se extraían, desdoblaban, leían y guardaban o distribuían en secreto entre quienes los habían inspirado. Versos que tan pronto reseñaban el drama de la vida en presidio como el que sufría el país, o revelaban los sentimientos del autor hacia sus seres queridos. Versos que, de ser descubiertos, nos hubieran metido en un lío. No creo que a mi abuelo lo tentara la poesía, en el sentido más exigente del término: lo tentó el verso como una forma de expansión allí, donde todo era confinamiento, y más que el verso, quizás, el regreso a la clandestinidad, la oportunidad de burlar a sus guardianes.

Entre los primeros versos que memoricé y transcribí de niño están los que mi abuelo dedicó a mi tío Mariano, el más joven de sus hijos, a quien él y mi abuela habían enviado a estudiar al extranjero desde hacía varios años para que no fuera víctima de las represalias del gobierno anterior ni de la perversidad del actual, y a quien mi abuelo no volvió a ver: el sólo hecho de ser hijo suyo constituía, en Cuba, un peligro:

Hijo de un padre que lejos,

por voluntad y prisión,

te guarda en el corazón

con sus recuerdos añejos.

Los fenómenos complejos

que amargan esta existencia

hacen muy larga la ausencia,

muy doloroso el camino,

pero espero que el destino

me hará gozar tu presencia.

Veinticinco años cumpliste

y no te pude besar,

pero voló sobre el mar

y te vio mi mente triste.

Aunque tú no me sentiste,

a ti mi alma abrazada

te dio aliento en la jornada

y te dijo: las estrellas

brillan más y son más bellas

en una noche cerrada.

Cárcel de Boniato, 1965

_PATRY_07_074%5B1%5D.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario